Pihak berwenang China menolak berkomentar mengenai motif di balik serangan terhadap seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang ditikam minggu ini di dekat sekolah Jepangnya di Shenzhen. Polisi di pusat teknologi selatan itu tidak menyebutkan kewarganegaraan korban dalam pernyataan awal.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan bahwa ia “bersedih” atas pembunuhan tersebut, dan menyebutnya sebagai “kasus individual” dalam jumpa pers rutin pada hari Kamis di Beijing. “Tiongkok akan terus mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi semua warga negara asing,” tambahnya.

Beberapa bulan sebelumnya, pihak berwenang juga menggambarkan serangan pisau terhadap seorang wanita dan anak Jepang, serta penusukan empat guru dari sebuah perguruan tinggi AS, sebagai insiden yang “terisolasi”. Tanggal tragedi minggu ini menonjol: Tanggal tersebut jatuh pada hari peringatan sebuah peristiwa yang memicu invasi Jepang ke Tiongkok — yang sekarang menjadi Hari Pendidikan Pertahanan Nasional, ketika sirene berbunyi di banyak kota di seluruh negeri.

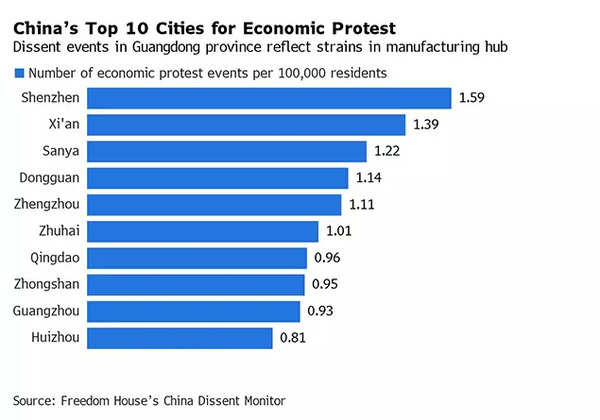

Keputusan Partai Komunis telah melegitimasi kebijakannya dengan mempromosikan China yang kuat di panggung dunia dalam beberapa tahun terakhir, sebuah taktik yang memicu permusuhan yang semakin besar terhadap AS dan sekutunya termasuk Jepang. Dengan meningkatnya keresahan atas perlambatan ekonomi China, pemerintah sekarang bergulat dengan kebencian daring yang meluap menjadi kekerasan di dunia nyata.

“Pemerintah Tiongkok tentu saja telah menormalisasi nasionalisme sebagai cara yang 'tepat' untuk memahami dunia,” kata Florian Schneider, profesor utama Tiongkok modern di Universitas Leiden. “Apa yang dilakukan warga negara dengan pemahaman itu tidak tergantung pada pemimpin mana pun — dan itu dapat menjadi bumerang, terkadang sangat dahsyat.”

Di media sosial, pengguna Tiongkok bersikap kritis. “Siapa yang menoleransi komentar kebencian di internet?” tanya seseorang di bawah unggahan Kedutaan Besar Jepang di Tiongkok tentang serangan terhadap Weibo yang mirip huruf X. “Pendidikan kebencian telah menghasilkan hasil yang luar biasa,” tulis komentar lain yang mendapat suara terbanyak.

Namun, meski nasionalisme mungkin telah menjadi katalisator bagi ledakan kekerasan baru-baru ini, Schneider memperingatkan bahwa “akarnya mungkin jauh lebih dalam, terkait dengan kecemasan sosial dan ekonomi yang lebih luas.”

Menurut perhitungan Barclays Plc, kemerosotan properti di Tiongkok telah menyapu bersih kekayaan sekitar $18 triliun dari rumah tangga, dan memicu pemotongan gaji serta PHK saat negara tersebut bergulat dengan periode deflasi terpanjang dalam beberapa dekade. Awal tahun ini, pengguna media sosial Tiongkok menghubungkan tekanan ekonomi tersebut dengan peningkatan serangan kekerasan.

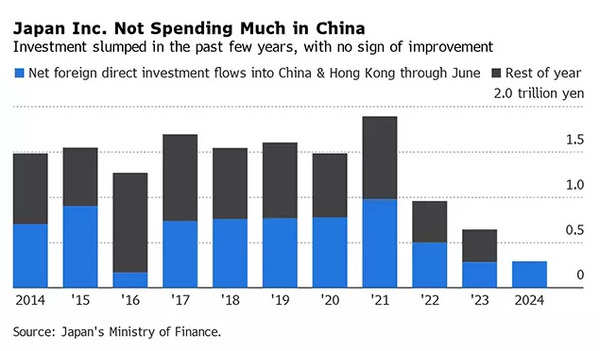

Tindakan kekerasan publik terhadap warga asing melemahkan tujuan Beijing yang lebih luas untuk menarik bisnis asing di tengah lesunya investasi. Hampir setengah dari perusahaan Jepang di China yang disurvei baru-baru ini mengatakan mereka tidak akan mengeluarkan lebih banyak uang atau akan memangkas investasi tahun ini — dengan alasan kenaikan upah, penurunan harga, dan ketegangan geopolitik.

“Insiden penusukan saat ini mungkin menjadi kekhawatiran tambahan pada masalah-masalah seperti ini,” kata Lim Tai Wei, peneliti senior tambahan di Institut Asia Timur, Universitas Nasional Singapura, yang mencatat insiden terbaru ini terjadi pada saat hubungan bilateral mulai mencair.

Warga negara Tiongkok tumbuh besar dengan propaganda yang memusuhi Jepang. Beijing mengklaim Tokyo belum meminta maaf secara memadai atas kekejaman perang dan terlibat dalam pertikaian teritorial atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur. Ketegangan tersebut semakin dalam karena ekonomi terbesar di Asia bersaing dalam berbagai bidang komersial, dan Tokyo menjalin hubungan militer dan perdagangan yang lebih erat dengan AS.

Beijing memicu sentimen anti-Jepang tahun lalu dengan menegur rencana Tokyo untuk membuang air olahan dari pabrik nuklir Fukushima, dan melarang semua makanan laut dari negara tetangganya. Keputusan itu menentang penilaian para ilmuwan bahwa tindakan itu sejalan dengan standar keselamatan global.

Menyoroti meningkatnya pertentangan, seorang influencer Tiongkok baru-baru ini mengunggah video dirinya menodai Kuil Yasukuni yang terkait dengan perang, yang dikaitkan dengan sejarah agresi militer Jepang. Tindakan itu memancing kritik dari beberapa pengguna media sosial Tiongkok yang mengkritik pertunjukan nasionalisme ekstrem tersebut.

Sebuah artikel viral di Wechat berjudul “Saya Masih Sedih dengan Anak Laki-laki Jepang Itu” juga mempertanyakan retorika anti-Jepang yang semakin berkembang dan telah menjadi arus utama selama dekade terakhir.

“Suara-suara yang mendukung pertukaran persahabatan antara Tiongkok dan Jepang secara bertahap telah dipinggirkan, atau bahkan dibersihkan secara daring,” tulis penulis dalam sebuah posting yang telah dilihat lebih dari 12.000 kali dan disukai lebih dari 4.000 kali hingga Kamis sore.

Narasi semacam itu “pada akhirnya akan tersebar di dunia maya dan memengaruhi dunia nyata,” tulis penulisnya. Artikel tersebut kemudian disensor “karena pelanggaran.”

Ini adalah risiko yang tampaknya dipahami oleh para pemimpin negara.

Beijing telah mengendalikan diplomat “Prajurit Serigala” dan berusaha menstabilkan hubungan dengan AS melalui serangkaian pembicaraan diplomatik tingkat tinggi. Setelah penusukan seorang wanita dan anak Jepang pada bulan Juni, otoritas Tiongkok memberikan penghargaan pahlawan kepada pramugari bus yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan mereka, sebagai bentuk penghargaan atas usahanya membantu orang asing.

Tingkat tantangan untuk mengubah sentimen dicontohkan minggu ini ketika Asosiasi Tenis Meja Dunia diserang oleh penggemar Tiongkok karena memilih untuk menjual tiket untuk sebuah acara di Fukuoka — sebuah kota di Jepang — pada tanggal yang sama dengan invasi Tokyo ke Tiongkok. Akhirnya, penyelenggara mengalah.

“Partai Komunis telah membangun nasionalisme sebagai bentuk legitimasi, tetapi itu seperti menunggangi sasaran,” kata Geoff Raby, mantan duta besar Australia untuk Tiongkok. “Partai Komunis tidak selalu dapat mengendalikannya demi kepentingannya sendiri.”