Gaza City, Gaza Strip – Kembalinya Mahmoud Murtaja ke rumahnya di bagian timur Kota Gaza sama menyedihkannya dengan kepergiannya secara paksa ketika tentara Israel memulai serangan darat ke kota tersebut sekitar tiga bulan lalu.

Meskipun pemboman belum berhenti, Murtaja berpikir bahwa kembali ke rumah mereka mungkin akan memberikan kenyamanan bagi dirinya dan keluarganya, yang pada akhirnya memutus siklus evakuasi sementara yang tiada henti.

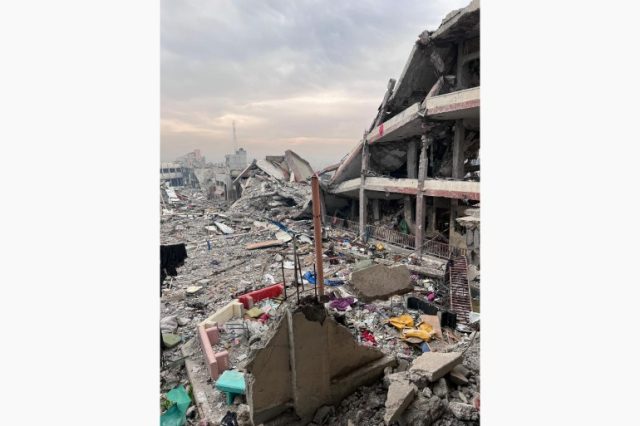

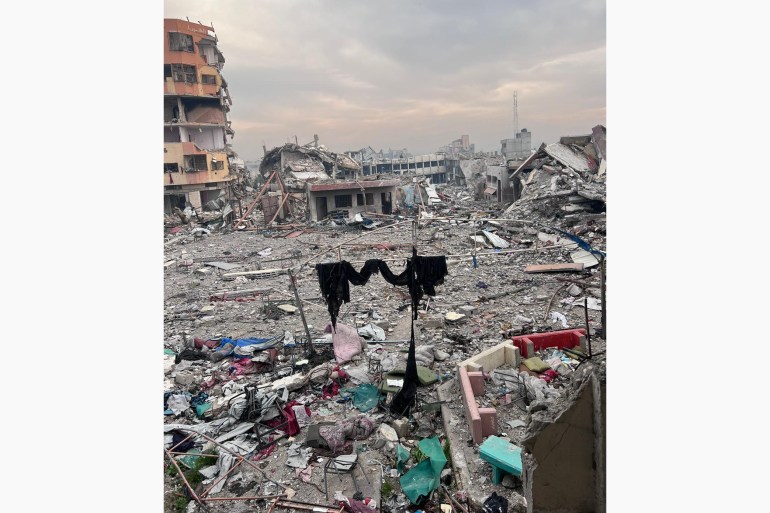

Namun sesampainya di tempat rumahnya tadi, harapannya pupus seketika. Rumah tiga lantainya tidak terlihat. Sebagai gantinya hanya ada tumpukan tanah dan puing-puing yang menghitam.

“Kami telah mendengar bahwa daerah kami menjadi sasaran tembakan artileri dan serangan udara Israel selama serangan darat,” kata Murtaja kepada Al Jazeera.

“Kami tentu memperkirakan akan terjadi kerusakan,” katanya. “Tetapi kami tidak membayangkan bahwa rumah itu akan hancur total dan kami harus mencari barang-barang kami melalui tanah untuk mengetahui di mana barang-barang itu berada. Kami bahkan tidak dapat menemukan jejak dinding atau atap.”

Keluarga beranggotakan lima orang itu sekarang tinggal di tenda kain yang didirikan di atas reruntuhan rumah mereka.

Menurut Murtaja, kini tidak ada apa pun yang menghalangi pandangannya dari dalam tenda sejauh beberapa kilometer. Semuanya telah diratakan.

Tenda tersebut memberikan perlindungan dari hujan, namun tidak ada perlindungan dari pertempuran, tidak ada privasi, atau perlindungan yang cukup untuk menjaga mereka tetap hangat di malam hari.

Putri Murtaja yang berusia sembilan tahun, Salma, menggambarkan terornya melarikan diri dari tank Israel yang mendekat. Dia bermimpi untuk pulang dan menemukan kedamaian dari tempat penampungan yang padat di selatan Gaza. Pada akhirnya, dia mendapati dirinya tidur di tanah dalam sebuah tenda kecil berukuran 6 meter persegi (65 kaki persegi), yang menurutnya mungkin pernah menjadi tempat di mana kamarnya berada.

“Saya bahkan tidak bisa tidur. Ini seperti tidur di jalanan tetapi dengan rasa sakit dan air mata sepanjang hari,” katanya, “Yang saya inginkan hanyalah kamar saya, boneka saya, dan pakaian saya kembali.”

Bagi keluarga tersebut, perjalanan kembali ke rumah mereka “panjang dan traumatis”, kata ibu Salma, Rahaf. Kini, dengan hilangnya rumah mereka, Rahaf merasa tidak ada satupun dari mereka yang akan merasakan keamanan lagi.

“Bagi kami, kehilangan rumah keluarga terasa seperti kehilangan jiwa saat masih hidup. Dan itulah perasaan paling menyakitkan yang bisa dialami manusia,” katanya.

Murtaja, yang merupakan instruktur mengemudi sebelum perang, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ketika mereka pertama kali meninggalkan rumah, dia mengira mereka hanya akan pergi beberapa hari.

Dia tidak pernah mengira mereka akan kembali menjadi puing-puing.

Kini, keluarga Murtaja harus berpencar setiap pagi – ada yang mencari kayu untuk dibakar, ada pula yang menyisir area untuk mencari air.

Hampir setiap hari, usaha mereka tidak membuahkan hasil dan mereka kembali ke tenda dengan tangan kosong, yang berarti tidak ada air atau makanan untuk hari itu.

Bagi keluarga seperti keluarga Murtaja, yang tinggal di sisa-sisa properti mereka yang rata di utara Gaza, malam hari tidak hanya dingin tapi juga menakutkan.

Ledakan di dekatnya mengguncang tanah tempat mereka berbaring, sementara anjing-anjing liar menggonggong dan berteriak di luar, menambah teror keluarga tersebut.

Ketika perang memasuki bulan kelima, ribuan keluarga Palestina di Jalur Gaza kehilangan rumah mereka dan menjadi pengungsi, mengungsi di tanah mereka sendiri.

Di wilayah utara, seluruh keluarga tercerai-berai akibat perang, menghancurkan komunitas tersebut secara demografis dan geografis.

Murtaja merasa rasa kepemilikannya terhadap dunia telah terputus.

Mereka membutuhkan bantuan.

Lebih dari itu, katanya, mereka membutuhkan pengakuan atas dasar kemanusiaan mereka.

“Kita perlu merasa menjadi orang yang setara dan dapat menikmati hak-hak dasar mereka, seperti keselamatan, martabat, kebebasan, dan keadilan,” katanya.

Murtaja sangat ingin bisa membangun kembali rumahnya, dan dia memiliki harapan bahwa komunitas internasional suatu hari nanti bisa memberikan tanggapan terhadap penderitaan rakyat Gaza. Namun, katanya, kali ini ia berdoa agar rekonstruksi dapat dilakukan dengan jaminan – bahwa ketika ia membangun kembali rumahnya, rumahnya tidak akan hancur dalam sekejap mata sementara dunia diam saja.

“Saya mulai merasa berharap gencatan senjata akan segera berlaku,” kata Murtaja, sambil menambahkan, “tetapi setelah saya kehilangan rumah, rumah yang telah saya bangun dan rawat selama bertahun-tahun, saya kehilangan harapan. Dan menurutku aku tidak membutuhkannya lagi.”

Murtaja kini percaya bahwa gencatan senjata apa pun akan terlalu sedikit, terlalu terlambat bagi keluarganya yang rasa amannya telah hancur selamanya.

“Sayangnya, menurut saya tidak akan banyak perbedaan bagi kami jika mereka mengumumkan gencatan senjata sekarang,” katanya. “Kami kehilangan harapan. Kami kehilangan segalanya.”